Zuerst kommt der Schwindel. Dann das Schwitzen und Zittern, das Herzrasen und Herzstechen. Dazu hämmern die Gedanken im Kopf: Das war’s jetzt. Ich sterbe. Wenn Theresa Schulz (Name von der Redaktion geändert) von einer Panikattacke befallen wird, dann hat sie Todesangst. „Man ist in dem Moment so sehr davon überzeugt zu sterben, dass man am Ende den Tod als eine Erlösung sieht.“ Theresa Schulz ist 23 Jahre alt. Viel zu jung zum Sterben. Und trotzdem haben die Gedanken daran ihr Leben kontrolliert, sie immer weiter eingeschränkt, bis selbst Aufstehen zu einer unmöglichen Herausforderung wurde.

Die junge Frau leidet wie etwa zwei Prozent der deutschen Bevölkerung an einer Panikstörung. Die Betroffenen werden im Alltag von Panikattacken getroffen, ohne dass es einen erkennbaren Auslöser oder eine reale Gefahr gibt. Die Angst überkomme die Betroffenen „impulshaft“, so der Psychotherapeut Michael Sauerland aus dem Evangelischen Fachkrankenhaus für Psychiatrie in Neinstedt (Landkreis Harz). „Sie stellen fest: Mein Herz schlägt und verbinden das mit negativen Gedanken, wie: ‚Ich werde doch wohl keinen Herzinfarkt bekommen?’“

Und wie sind die körperlichen Symptome während einer Panikattacke zu erklären?

Auf einmal war die Angst da

An den Moment, als ihr selbst solche Gedanken zum ersten Mal durch den Kopf schießen, kann sich Theresa Schulz noch genau erinnern: Es ist im September 2015, sie fährt gerade von der Berufsschule nach Hause.

„Ich bin Auto gefahren und hatte plötzlich eine Schwindelattacke. Da habe ich meinen Freund angerufen und gesagt: ‚Ich will dir keine Angst machen, aber ich glaube, ich sterbe jetzt.‘ Und dann habe ich geweint.“

Nach dem Anfall scheint zunächst alles wieder in Ordnung zu sein. Aber die Panikattacken, der Schwindel und das Herzrasen kommen zurück. Im Oktober geht sie zum ersten Mal ins Krankenhaus. Für die junge Frau steht fest: Es muss eine körperliche Ursache für die Symptome geben. Sie lässt sich von mehreren Ärzten untersuchen und macht unterschiedliche Tests. Das Ergebnis ist immer dasselbe: Theresa Schulz ist gesund. Beruhigt ist sie deswegen jedoch nicht. „Ich hatte immer noch das Gefühl: Hier stimmt etwas nicht“, sagt sie.

Die Suche nach der Ursache geht weiter

Trotz der Zweifel versucht sie, normal weiterzumachen, sich durch die Arbeit abzulenken – aber die Angst, sie lässt sie nicht los. Theresa Schulz fährt erneut ins Krankenhaus, dieses Mal in eine andere Stadt. Und wieder stellen die Ärzte nichts Ungewöhnliches fest. „Da habe ich das erste Mal gedacht: Jetzt drehst du völlig durch.“

Solch ein Verhalten sei typisch für Menschen, die unter einer Panikstörung leiden, sagt Wolfgang Trittschack, der in Braunschweig promoviert hat und als Psychologe im Harzklinikum in Blankenburg arbeitet. Die Betroffenen gehen in der Erwartung zum Arzt, eine körperliche Erklärung für ihre Symptome zu finden – und hören, dass sie physisch gesund sind. Entscheidend sei, wie die Menschen die Einschätzung bewerten: Akzeptieren sie diese oder glauben sie, nicht gründlich genug untersucht worden zu sein?

Letzteres denkt auch Schulz für lange Zeit. Sie lässt sich krankschreiben, in der Hoffnung, dass die Symptome verschwinden, wenn sie sich ausruht. „Aber es wurde nicht besser, im Gegenteil.“ Die junge Frau beginnt, Situationen zu meiden, in denen sie eine Panikattacke erlebt hat. Sie hört auf Auto zu fahren, geht nicht mehr einkaufen und später nicht einmal mehr mit dem Hund spazieren.

Der Tiefpunkt ist erreicht

Von Tag zu Tag wird das Leben für Theresa Schulz unerträglicher. Und immerzu stellt sie sich die Frage: Warum? Früher war ich so unternehmungslustig, so gerne unter Menschen – warum geht das jetzt nicht mehr? „Wenn jemand gefragt hat, was los ist, konnte ich keine Antwort geben“, so die 23-Jährige. Ein halbes Jahr nach der ersten Panikattacke ist die junge Frau am Tiefpunkt angekommen.

„Es ging einfach nichts mehr. Ich war so weit unten und hatte keine Lust mehr auf mein Leben. Ich hatte das Gefühl, ich muss vor mir selbst weg. Ich habe mich in mir gefangen gefühlt.“

Eine Panikattacke dauert zu diesem Zeitpunkt mehrere Stunden. Und wenn sie keine hat, wartet sie bloß auf den Beginn des nächsten Anfalls. Es ist ein Teufelskreislauf der Angst, in dem die Betroffenen von Panikstörungen stecken, sagt der Psychologe Wolfgang Trittschack.

Den Punkt, an dem eine Angst behandelt werden sollte, hat sie da schon längst erreicht. Denn auch wenn Ängste zum Leben dazugehören: Soziale Funktionen sollten durch sie nicht eingeschränkt werden, sagt Pychotherapeut Michael Sauerland im Video.

Der Kampf gegen die Angst beginnt

Am Ende ist es ihre Mutter, die die Notbremse zieht – und ihre Tochter für eine stationäre Therapie im Evangelischen Fachkrankenhaus für Psychiatrie „Hildegard von Bingen“ in Neinstedt anmeldet. Für Theresa Schulz selbst war das bis dahin keine Option. „Ich war immer noch davon überzeugt, dass ich eine Krankheit habe, die niemand findet.“ Sie lässt sich dennoch überreden, der Therapie eine Chance zu geben. Eine letzte, wie sie festlegt.

Der Anfang ist schwer: Mit anderen Menschen in einem Raum zu sitzen, dazu die Angst vor der nächsten Attacke … Aber Schulz reißt sich zusammen, ringt mit sich in den Gruppensitzungen, bleibt, obwohl sie am liebsten weglaufen würde. „Man muss mit sich kämpfen“, sagt sie. Kämpfen, sich den Ängsten stellen und die körperlichen Symptome aushalten – das sind wesentliche Aspekte der kognitiven Verhaltenstherapie, die die junge Frau in Neinstedt absolviert.

„Das Entscheidende ist, dass der Patient versteht, wie es zu der Angststörung kommt“, sagt Michael Sauerland. Er ist einer der Therapeuten, die Schulz betreuen und langsam bis an ihre maximale Belastbarkeit heranführen. Situationen, die über Monate gemieden wurden, muss sie sich nun stellen. Um die Befürchtungen durch reale Erfahrungen zu korrigieren, wie er im Video erklärt.

Nicht alleine mit der Angst

Für Theresa Schulz sind es vor allem die Gespräche mit anderen Patienten, die ihr helfen. „Wir haben zwar nicht dieselben Ängste, aber dieselben Symptome. Da erkennt man sich in den anderen wieder“, sagt sie. Sie merkt, dass Angststörungen nicht so exotisch sind, wie sie vorher dachte. „Die Wahrscheinlichkeit, im Laufe seines Lebens eine Angststörung zu entwickeln, wenn auch nur für einen kurzen Zeitraum, liegt bei etwa 20 bis 25 Prozent“, sagt Michael Sauerland.

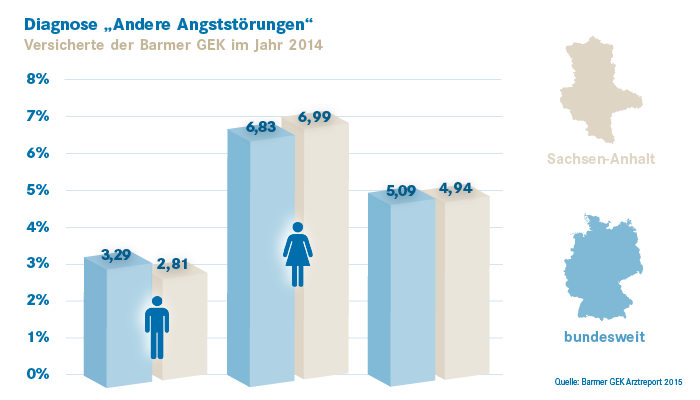

Laut dem Arztreport der Barmer GEK wurden im Jahr 2014 bei rund fünf Prozent der Versicherten in Sachsen-Anhalt sogenannte Andere Angststörungen diagnostiziert. Anders als phobische Störungen, bei denen die Angst überwiegend durch eine eindeutige Situation – etwa im Flugzeug – hervorgerufen wird, sind „Andere Angststörungen“ auf keine konkrete Umgebungssituation bezogen.

Andere Angststörungen

In dem Report der Barmer GEK fällt auf: Der Anteil unter Frauen ist mit sieben Prozent mehr als doppelt so hoch wie bei Männern. Von ihnen erhielten lediglich knapp drei Prozent die Diagnose. Auch andere Statistiken zeigen, dass Frauen häufiger an Angststörungen erkranken.

Bei allen Statistiken ist jedoch zu beachten: Die Behandlungsquote ist gering. Viele der Betroffenen lassen sich gar nicht oder erst nach jahrelangem Leiden behandeln. Dabei stehen die Chancen, die Ängste durch eine Therapie abzubauen, gut. „Therapieren kann man eine Angst grundsätzlich immer und mit relativ großen Erfolgschancen“, sagt Psychotherapeut Sauerland. Auch der Psychologe Wolfgang Trittschack bestätigt, dass sich bei Therapien von Angststörungen oft nach kurzer Zeit Erfolge zeigen.

Zeit zum Aufarbeiten

Theresa Schulz bleibt zehn Wochen in der Klinik. Abgeschirmt von außen kann sie endlich aufarbeiten, was in den vergangenen Jahren und Monaten passiert ist: Der bösartige Tumor, der im Alter von zwölf Jahren in ihrem Gehörgang entdeckt wird, die Depressionen ihres Vaters und nicht zuletzt der Herzstillstand ihrer Mutter, den Theresa Schulz nur wenige Monate vor ihrer ersten Panikattacke miterlebt.

„Ich hab sie in den Arm genommen, nach Wasser gerufen. Die Tasse, in der das Wasser kam, sehe ich heute noch vor mir.“

Ihre Mutter überlebt. Der Herzstillstand beschäftigt Theresa aber noch immer. „Wenn es in der Familie dramatische gesundheitliche Erlebnisse gibt, kann eine Ängstlichkeit für gesundheitliche Prozesse bleiben“, sagt Michael Sauerland. Er betont allerdings auch: „Dass in der Kindheit etwas Dramatisches vorgefallen sein muss, um später für Ängste sensibel zu sein, hat sich empirisch nicht bestätigt.“

Zurück ins Leben

Während ihrer Therapie lernt Theresa Schulz auch, wie sie reagieren kann, wenn die Nervosität zurückkommt. Sie hat sich einen Notfallkoffer zusammen gestellt, den sie immer bei sich trägt, und kennt einfache Strategien, mit denen sie sich in Stresssituationen beruhigen kann.

Inzwischen wohnt Theresa Schulz wieder Zuhause. Panikattacken hatte sie seit dem Ende ihrer Therapie keine mehr. „Ich fahre wieder alleine Auto, sogar Autobahn. Das sind große Schritte für mich.“ Trotzdem lässt die 23-Jährige es langsam angehen und besucht wöchentlich eine Psychologin. Erste Wünsche für die Zukunft hat sie dennoch: Sie möchte im kommenden Jahr erst ein Praktikum machen, dann Tierpflegerin werden und irgendwann eine Familie und Kinder haben. Eben ein normales Leben führen – ohne Einschränkungen und ohne Angst.