Eines Tages warf sich ein Jugendlicher vor den Zug von Dominik R. Wie Menschen, die sich selbst töten, das Leben von Lokführern zur Hölle machen.

Wie alles begann

Der grobe Sand auf den morgenkalten Schienen wird unter den Stahlrädern zu Staub zermahlen. Lokführer streuen ihn bei einer Notbremsung, um die Reibung auf dem Gleis zu erhöhen und das Unausweichliche zu verhindern. Wie in einer Sanduhr fallen die Körner aus einem Schlauch auf das Metall. Funken fliegen. 40 Meter. Ein Pfiff übertönt das Quietschen der glühenden Bremsen. 20 Meter. Es reicht nicht! Hau ab! Der Jugendliche liegt auf den Schienen, das Gesicht auf dem Boden. Zehn Meter, da dreht er sich vom Bauch auf die Seite in Richtung Zug, blickt dem Lokführer in die Augen und schreit. Dann ist es totenstill. Bei Streckenkilometer 112,2, irgendwo im Allgäu, hat Dominik R. zum ersten Mal einen Menschen überfahren. Der Selbstmörder ließ ihm keine andere Wahl.

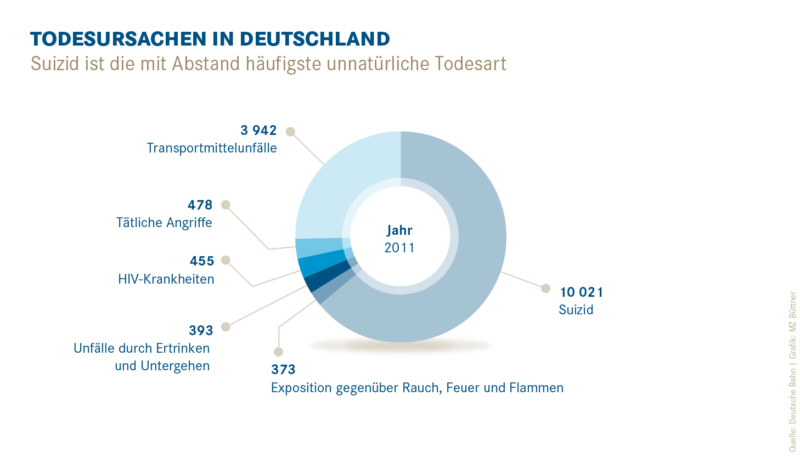

Ein Schienensuizid oder „Personenunfall“, kurz PU, hat immer zwei Opfer. Viele Lokführer leiden ihr Leben lang unter den Folgen, manche werden für immer berufsunfähig oder depressiv. Die Angst, es könnte schon wieder jemand vor die Lok springen, begleitet sie jeden Meter. Jede Einfahrt in den Bahnhof wird zur Höllenqual, Menschenmassen auf dem Bahnsteig zerreißen ihre Nerven. Die Angst ist begründet: Etwa 700 Menschen werfen sich in Deutschland jährlich vor einen Zug. Für die rund 20 000 Lokführer bei der Deutschen Bahn bedeutet das: Im Durchschnitt müssen sie während ihres Berufslebens zwei Suizide miterleben. Es gibt nicht viele Jobs, in denen das Töten von Menschen zum Berufsrisiko gehört. Doch Lokführer gehört ganz sicher dazu.

Ein sonniger Tag

9. September 2011, Frühschicht. Der Tag hatte so gut angefangen. Dienstbeginn war 6.18 Uhr in der Früh. Dominik R., damals 21, ist seit drei Wochen mit seiner Ausbildung zum Lokführer fertig. Er muss den Nahverkehrszug einer Privatbahn nach Lindau am Bodensee fahren. Dort hat er zwei Stunden Pause bis es weiter Richtung München geht. „Es war ein schöner sonniger Tag. Meine Zugbegleiterin war hinten im letzten Wagen und hat den Zug abgefertigt.“ Weil Fahrgäste eine Tür aufhalten wollen, fährt er in Lindau mit fünf Minuten Verspätung ab. Obwohl R. stärker beschleunigt und schärfer bremst, um Zeit gutzumachen, hat der Zug im kleinen Bahnhof Röthenbach noch immer fünf Minuten Verspätung.

Zwei Kilometer hinter der Station steigt die Strecke in einem Wald an. „Wir sind gegen das Licht gefahren, so dass die Sonne immer wieder durch die Bäume zum Vorschein gekommen ist und geblendet hat.“ Bei Streckenkilometer 112,2 sieht R. plötzlich einen Menschen auf den Schienen liegen. „Das war für mich augenscheinlich ein Kind, zwölf oder 13 Jahre.“ Da sind es noch 40 Meter bis zum Aufprall.

In der Ausbildung bekommen Lokführer gesagt, was sie außer Bremsen tun sollen, wenn der Zug auf einen Menschen zurast: Schreien und Weggucken. Sonst brennen sich die Bilder und Geräusche in das Gedächtnis ein. Schreien und Weggucken – das ist das einzige, was Lokführern bleibt. Ausweichen können sie nicht und der Bremsweg ist viel zu lang, um den Unfall zu verhindern. R. – das zeigt später die Auswertung der Fahrdaten – war zum Unfallzeitpunkt mit 76 Kilometern pro Stunde bei erlaubten 80 unterwegs. Bremsweg: 300 Meter, was bei der Eisenbahn noch als kurz gilt. Ein ICE, der mit einer Reisegeschwindigkeit von 300 Kilometern pro Stunde unterwegs ist, steht erst nach drei Kilometern still.

Die Routine Danach

Der Zug ist auf einer Brücke zum Stillstand gekommen. R. steht noch immer stocksteif im Führerstand und fühlt: nichts. Er funktioniert einfach, so wie sie es ihm in der Ausbildung beigebracht haben: Funkspruch absetzen. Fahrdienstleiter verständigen. „Ja, bei 112,2 ist es passiert. Eine Person.“ Der Fahrdienstleiter stoppt den Zugverkehr und fordert den Rettungshubschrauber an. Alles um den 21-Jährigen herum rast. Seine Zugbegleiterin im letzten Wagen versucht, Schaulustige zurückzuhalten, die Polizei kommt und will eine Personenbeschreibung des Opfers. Wer ist hier das Opfer? Sie sagen, er irrt sich, das war kein Kind. Aber er hat es doch gesehen! Dunklere Haut, schwarze Locken, Lederjacke. Die Frau vom Kriseninterventionsteam braucht er nicht. Ihm geht’s doch gut! „Am Unfallort selbst ging es mir sogar erstaunlich gut. Ich habe auch nichts gemerkt.“

Zwei Stunden später haben die Polizisten zugegeben, dass seine Beschreibung stimmte – fast. Der Junge war nicht 13, sondern 16 Jahre alt. Was macht das für einen Unterschied? Den Zug übernimmt ein Kollege. Ein HNO-Arzt, der gerade Dienst hat, schreibt R. krank. „Ich bin dann heimgefahren, habe noch mit einem Freund telefoniert. Der hat gleich gesagt, komm lass uns heute Abend was essen gehen.“ Was da auf dem Gleis passiert ist, war so weit weg. „Es klingt ein bisschen makaber aber, ja, das war dann sogar ein ganz schöner Abend. Ich habe gar nicht wahrgenommen, was da passiert war.“

Dominik R. kann sich bis heute nicht erklären, warum er auch in den Tagen danach keine psychologische Hilfe in Anspruch genommen hat. Eine Verpflichtung dafür gibt es bei der Bahn nicht. Er dachte, das wird schon wieder. Thilo Hoffmann, Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Diakoniekrankenhaus in Halle, sagt: „Viele Patienten wissen gar nicht, dass es sich um eine gut behandelbare Symptomatik handelt.“ Hoffmann hat schon Feuerwehrleute und Polizisten behandelt, die Schreckliches erlebt haben. „Gerade Männer haben Probleme, darüber zu sprechen.“ Wie gut jemand mit einem schrecklichen Ereignis umgeht, hängt von vielen Faktoren ab: Wie gefestigt ist sein soziales Umfeld? Wie schlimm das Erlebte? Wie oft ist es schon passiert? Je häufiger, desto belastender sei das Erlebnis, sagt Hoffmann. „Was uns nicht umbringt, macht uns härter – das stimmt hier nicht.“ Vier Wochen bis drei Monate Schlafstörungen, Angst und dauernd die Bilder im Kopf zu haben, sei normal. Doch 20 bis 30 Prozent der Betroffenen, schätzt Hoffmann, brauchen nach dieser Zeit eine Therapie.

Wie alles Fast gut wurde

Ein paar Tage sitzt Dominik R. einfach nur zu Hause herum und schlägt die Zeit tot. Dann fasst er einen Entschluss. „So kann es nicht weitergehen.“ Der 21-Jährige fährt abends zum Sporttraining. Leichtathletik mit Freunden, die nichts mit der Bahn zu tun haben. Schnell geht es ihm besser und nach nur acht Tagen sitzt er neben einem speziell ausgebildeten Kollegen schon wieder in seiner Lok. Wie üblich führt die erste Fahrt nach dem PU am Unfallort vorbei. Dominik R. soll lernen, mit der Angst umzugehen. „Die Stelle bleibt natürlich immer besonders. Man denkt daran, wenn man vorbeifährt.“

In den folgenden Jahren werden die Gedanken an den Unfall seltener. Nur der Jahrestag, der 9. September, lässt Dominik R. an den Moment zurückdenken. Er bleibt ruhig, wenn es wieder von Lindau nach München geht. Dann fährt er durch das Waldstück, den Anstieg hinauf, vorbei an dem hölzernen Kreuz, an dem manchmal Blumen liegen, über die Brücke. Dann hat er es wieder geschafft. Bis es das nächste Mal an Kilometer 112,2 vorbei geht. Der Stelle, an der ein Mensch sich und einen Unschuldigen zu Opfern gemacht hat.